相聲是北京特產,不過老北京人聽過相聲的很少。因為從前相聲演出隻在天橋、廟會和鼓樓鐘樓后的那塊平地。平地上畫個圈兒,就算“劇場”了,圈大人薄最多也就四五十人。

上世紀40年代初,偶然機會相聲忽然有數百聽眾於一堂,那是在放映電影后加演的。原因有部電影新片上演,名《錦繡歌城》,是由兩個相聲小演員主演的。當時隆福寺街的“蟾宮”電影院不失良機,在放映該片后特安排那兩個小演員,在銀幕前不足一米進深的台上說相聲,大受歡迎,盛況空前

《錦繡歌城》是滑稽片,通過兩個農村小孩兒:大寶二寶逛北京,反映北京的京劇盛況。情節豐富多彩,笑料百出。當年兩個小演員一名“三蘑菇”,一名“四蘑菇”,都是藝名。原來是相聲世家常家二代昆仲老三和老四,約十歲左右光景。

由《錦繡歌城》倆小演員名馳南北,上海電影明星滑稽大王韓蘭根旅京,特別由王元龍導演介紹到西城達致營,與常氏家族兩代聚會並合影留念。

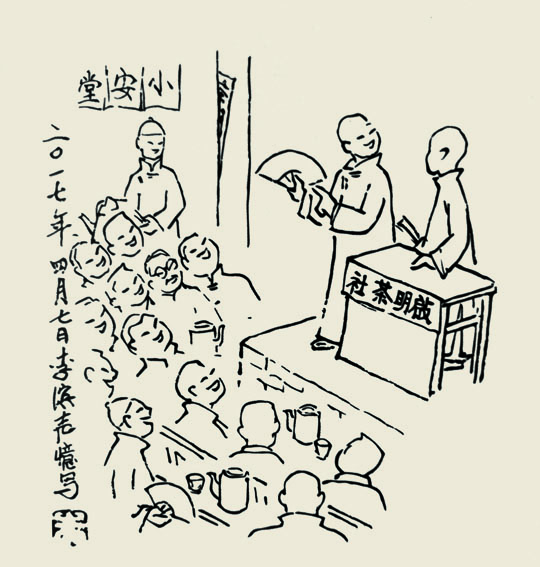

提起相聲常氏,家長名常連安。曾坐科京劇富連成科班,后改學演相聲,雖屬“半路成家”,而對相聲貢獻最大。創辦“啟明茶社”於1937年春,使相聲由撂地演出,“刮風減半,下雨全完”而遷入室內風雨無阻,日夜如常。使同行受益,也擴大了相聲的聲勢。

值得一提的還有“八•一五”抗戰勝利后,“啟明茶社”全體演員於中山公園內的露天劇場義演相聲大會,慶祝光復,此情節年紀大的令人記憶猶新。北京文史館研究館館員劉鬆岩老先生,在一次會上特別向年輕的館員介紹,講過當時的盛況。

新中國建立,舊時藝人以往有”藝名”的都放棄“藝名”,以本姓名和觀眾見面,從此世人方曉,“三蘑菇”名常寶霆,“四蘑菇”名常寶華。

上世紀50年代初,有人因工作關系認識常寶華,當時常寶華還不到20歲,已經是很成熟的老相聲演員了。不僅演出質量為人稱道,還能創作新的相聲。《昨天》堪稱代表作,被譽為歌頌相聲的經典。您可聽明白了,不是歌頌昨天,而是講今比古換了新天。

常寶華舞台生涯長達60余年。退休以后,雖離別舞台卻沒有離開相聲。除偶爾示范或助演,勤於寫作和課徒。寫作方面整理寫過的相聲段子,以便豐富相聲文庫,課徒方面傾囊以贈,桃李成蔭,不止門牆,還遠至寶島。

昨晚驚悉,常寶華先生去世,一時不知所措。算來常老已享天年,功成名就,壽終正寢,屬於老喜,自當節哀。隨筆寫成一聯代挽:

跟三哥暢游錦繡歌城樂不盡,同賢侄狠批帽子工廠笑翻天(文、繪畫 / 李濱聲)

94歲寫於2018年9月8日時值白露